中国发展高层论坛2018学术论坛暨博智宏观论坛年会

中国发展高层论坛2018·学术论坛

暨博智宏观论坛年会

“2035: 中国经济增长的潜力与路径”

2018年3月23日,中国发展高层论坛2018学术论坛暨博智宏观论坛年会在北京举行。国务院发展研究中心原副主任、中国发展研究基金会副理事长、博智宏观论坛学术委员会主席刘世锦主持会议并发表主旨演讲。会议发布了博智宏观论坛中长期发展课题组撰写的“2035:中国经济增长的潜力与路径”报告。国家统计局原副局长许宪春、中银国际研究公司董事长曹远征、中国经济改革研究基金会国民经济研究所副所长王小鲁、中国人民大学经济学院教授刘守英、国务院发展研究中心发展部副部长刘培林等40余位经济领域的知名专家、学者和30余位企业界代表一起出席会议。

“2035:中国经济增长的潜力与路径”报告指出,我国经济虽经历四十年快速增长,但增长质量和效益与前沿发达经济体相比仍有较大差距。为了更准确把握人民对美好生活的需要,实现更平衡更充分的发展,报告基于刘世锦提出的“终端产品(GFP)”分析框架,梳理了人民对美好生活的需要随发展水平提高所呈现出的变化规律。终端产品的结构和收入水平紧密关联,但与各国资源禀赋、产业结构、国际分工地位关系不大,因而先发国家终端产品结构演进规律具有普遍意义,能够为我国经济转型、实现高质量发展提供参考。

2016年,我国人均GDP已达14000美元(按购买力平价衡量),报告预测到2025和2035年,该指标将分别达到25000、35000美元。报告选取了“先发国家、后发成功追赶型国家、欧洲模式发达国家和资源禀赋丰裕型国家”四类典型发达经济体进行比较。报告发现在14000美元水平时,各经济体除衣食消费外的大多数需求项的相对结构存在差异,但当人均GDP达到35000美元时,各国终端产品结构已明显趋同。

报告还以发达经济体各阶段的样本为基础构建了分阶段的终端产品标准结构。与标准结构相比,我国目前的基建与房地产投资比重过高,而居民的居住、流通、文化体育娱乐等享受型消费比重偏低。同时,我国政府对卫生、社保和福利的消费比重也明显偏低。

报告建议,到2035年之前,我国必须在人民消费总规模不断扩大的过程中,顺应终端产品结构变迁的规律,降低基建、房地产投资,降低食品、衣着类生存型消费支出的占比,提高人民享受型消费的占比。此外,我国政府消费应向公共服务领域倾斜,以满足人民日益增长的教育、医疗等发展型消费需求。为实现上述目标,报告从提升人力资本、促进服务业发展、促进基本需求从重数量向重质量转变等六个角度,提出释放我国经济增长潜力所应采取的举措。

报告全文如下

2035:中国经济增长的潜力与路径研究报告

引言

1978年改革开放至今,中国经济已经历了四十年的快速增长,取得了举世瞩目的成就,距离2020年实现第一个百年目标咫尺之遥。但与前沿发达经济体相比,从人均意义上看中国的发展水平还不高,经济增长的质量和效益也存在较大差距。十九大报告明确提出,中国到2035年要基本实现社会主义现代化。并指出,“我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。”在未来追赶前沿经济体的进程中,如何更准确地把握人民对美好生活的需要,实现更平衡、更充分的发展,是一个具有重大意义的课题。本文创造性地立足于终端产品视角,充分利用发达经济体终端产品结构趋同性强的规律,对典型经济体的广义消费结构、中国GFP结构与发达经济体的差距和下一步的可能演变方向进行分析,并讨论了中国GFP结构优化升级的主要举措。

一、GFP分析框架的特点及优势

根据对经济循环的理解,本文将创造性地从终端产品(Gross Final Products,以下简称GFP)视角出发,通过跨国比较的方法分析中国经济增长的潜力和路径。GFP概念是在对现有统计体系中的支出法GDP进行重新划分基础上形成的,严格界定为支出法GDP当中不再直接进入下一个生产过程的产品。按此定义,GFP具体包括居民消费、政府消费、非生产性投资。其中,非生产性投资是指房地产投资、基础设施投资和部分服务业投资。GFP框架基于支出法GDP框架,但与后者相比,在中长期增长研究方面具有以下三个方面的重要优势。

GFP是发展的最终目的,与消费者更具有“亲近性”,能够直接反映广义的消费变化及其结构升级进程。从支出法角度看,GDP由消费、资本形成和净出口组成,用以度量一定时期内全社会的新增价值。但如果我们把视野放宽,就会发现真正与消费者直接发生关系的、被“消费”的,只是GDP当中的部分产品。另一部分产品,如机器设备、厂房等,则重新返回了生产过程,属于生产性投资,只是发展的手段。此外,把住宅、基础设施列为投资,与其固有的消费属性形成矛盾,也与人们的日常经验相悖。因此,从统计角度看,GFP涵盖居民消费、政府消费和非生产性投资,测度的是一国居民在衣食住行、文娱教卫等方面支出。更为通俗地说,GFP体现了经过复杂的经济活动后,“最终留下的那些东西”。

GFP是出发点和最初的驱动力,能够更好判断一个经济体的增长规模、质量和效益动态。在整个国民经济循环流程中,GFP具有源头性质。GFP各个组成部分的变动,将会带动长短不一的投入产出链条的变动。反过来看,每一类中间产品的直接消耗和完全消耗也都最终追溯到某一种终端产品。也正是GFP驱动庞大的投入产出网络,演绎出了日趋复杂的经济社会发展结构。一个经济体或经济体系,其增长实绩集中表现在终端产品的规模、质量和增长速度上。把握住GFP,就从源头上把握住了经济增长的可能路径。

GFP与不同经济体在竞争优势、资源禀赋等方面的差异关系不大,因此在国别之间的可比性比生产结构更强。一个国家呈现什么样的生产结构,很大程度上取决于该国的比较优势、资源禀赋。特别是在全球化水平达到空前高度的今天,绝大多数国家都或多或少融入了全球分工体系,产业结构差异较大。从生产侧分析增长潜力或者潜在路径,通常只能寻找一组产业体系、发展路径类似的样本进行比较,分析范围相对狭窄。而GFP直接反映广义消费变化,随着收入水平的不断提升,各国广义消费结构相对产业结构而言,趋同性更好,规律性更强。隐含的主要逻辑是,各国居民都是向往美好生活的,需求结构随着收入水平的提高而升级的路径更为一致。因此,从GFP角度出发,研究受样本的局限性减轻,国际比较研究的选择也更加丰富和灵活。推而广之,这种分析框架既适合于国别比较,也适合于国内不同省、市乃至更小的行政单元的比较。

二、典型经济体GFP结构的横向比较

为了更好地揭示GFP演变的特点,总结提炼GFP演变的典型事实,我们选择了一些成功迈入高收入阶层的发达经济体进行比较,并根据它们的经济增长历程和制度文化特点分为四类:先发国家、后发成功追赶型国家、欧洲模式发达国家和资源禀赋丰裕型国家。其中英国和美国属于先发国家,两国先后引领了第一次和第二次工业革命,并且一直处于全球科技创新和经济增长的前沿,是我国作为后发追赶型经济体的追赶目标。日本和韩国属于后发成功追赶型经济体。日本是二战后经济起飞国家的代表,韩国则是“亚洲四小龙”之一。此外,日本和韩国同属东亚文化圈,在文化和社会结构等方面和中国具有一些相似的特点,可以为我国经济发展提供一定的参考经验。德国、丹麦属于欧洲模式发达国家,在二战后经济逐步恢复,在经历了一段高速增长后成功跻身世界发达国家行列。两国经济发达且社会发展程度高,对我国经济社会发展有很多值得借鉴的地方。澳大利亚属于资源禀赋丰裕型经济体,丰富的自然资源为其经济发展提供了有利条件。这四类成功经济体的经验,能够为我国经济转型、实现高质量发展提供参考。

党的十九大报告指出,要在2020年全面建成小康社会的基础上,再奋斗十五年,基本实现社会主义现代化。本文拟分两段进行国际比较研究,每段跨度大约为十年。从2016年到2025年为第一个分析时段,课题组预测中国在2025年前后按现价美元换算后的GDP总量将超过美国,跃升至世界第一。2026年到2035年为第二个分析时段。根据宾夕法尼亚大学世界表9.0(Penn World Table 9.0)公布的数据,课题组测算出中国2016年按照购买力平价衡量的人均GDP在14000美元左右,并预测中国2025年、2035年人均GDP按照购买力平价衡量将分别达到25000美元、35000美元左右。本文对样本国家人均GDP处于14000美元、25000美元和35000美元时对应的GFP结构进行详细对比。

表2-1 各样本国家不同发展水平的“时间节点”

* 注:因年代久远,澳大利亚1959、1987年,英国1967年和德国1970年的投入产出数据缺失,故无法覆盖对这些国家相应时点的GFP结构比较。

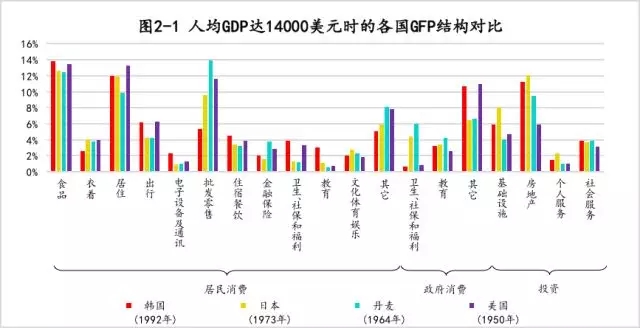

(一)人均GDP14000美元对应的GFP结构比较

各国在人均GDP为14000美元时(见图2-1),由于所处的时间节点、技术条件、制度文化等方面的不同,GFP结构具有明显差异,主要呈现为以下特征:

各国居民的生存型消费占比基本一致,国家间差异程度较小。其中,食品消费方面,各国的占比均处于较高水平,韩国最高达到13.8%,美国其次为13.5%,日本和丹麦同样也超过12%。衣着消费方面,美国、日本和丹麦占比基本一致,均在4%左右,韩国则只有2.6%。这表明在经济发展的相对早期阶段,不同类型国家在食物和衣着等满足人的基本生存需求方面的消费较为一致,在GFP中的占比较高。

各国居民的享受型消费占比有所不同,国家间差异程度较大。其中,居住消费方面,占比最高的美国为13.3%,日本和韩国在12%左右,占比最低的丹麦为9.9%。出行消费方面,韩国与美国的占比约为6%,日本和丹麦则在4%左右。电子设备及通讯消费方面,韩国的占比大致为其他国家的2倍,这和韩国当时所处时间较晚,技术更为发达有较大的关系。批发零售消费的占比呈现阶梯状,从低到高依次为韩国、日本、美国和丹麦,最大差距达到8.6个百分点。住宿餐饮消费方面,韩国与美国的占比略高,约为4%。金融保险消费方面,丹麦和美国的占比较高,分别为3.8%和2.9%,日本和韩国的占比则相对较低。文化体育娱乐消费方面,日本和丹麦的占比略高于韩国和美国。其他居民消费方面,美国与丹麦占比约在8%左右,日本与韩国相较前两者低2到3个百分点。

各国居民与政府的发展型消费占比存在一定的互补性。卫生、社保和福利消费方面,韩国和美国居民消费的占比较高,分别为3.9%和3.4%,约是其他国家的三倍,但相应的政府消费占比却低于1%。这表明韩国和美国居民承担了较大的医疗卫生支出,政府提供的医疗卫生公共品相对不足。日本和丹麦则刚好相反,它们的居民消费占比低、政府消费占比高,这正是典型福利国家的特征。教育消费方面,日本、美国和丹麦三国居民对教育的消费占比均处于较低水平。韩国居民的教育消费占比高达3.1%,是其他国家的2.5倍以上,但韩国政府的教育消费占比与其他国家基本一致,表明韩国居民的私人教育消费负担较重。

非生产性投资中,后发追赶型经济体与其他发达经济体分化明显。其中,基建、房地产和个人服务投资占比的差异较大,而社会服务投资占比则大致处于同一水平。基建投资方面,日本、韩国占比分别为8.0%、5.9%,显著高于美国和丹麦。房地产投资方面,日本和韩国占比超过11%,而美国仅为6.0%。个人服务投资方面,日本占比最高,为2.3%,韩国次之,美国和丹麦最低。社会服务投资方面,各国占比均处于3-4%的区间内。

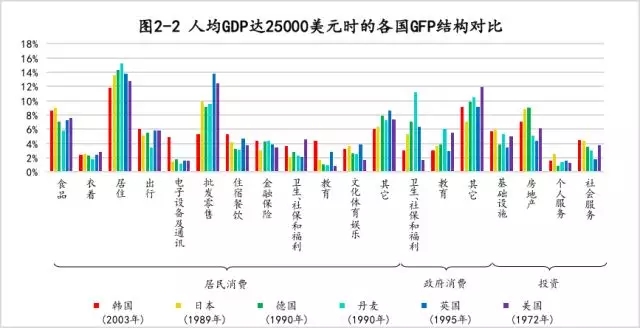

(二)人均GDP25000美元对应的GFP结构比较

各国人均GDP达到25000美元后(见图2-2),GFP结构的规律性和趋同性开始显现。一方面GFP分项占比的整体变化趋势较为一致,另一方面各GFP分项的国家间差异也有所收敛。本节新增加了属于“先发国家”分类的英国与属于“欧洲模式发达国家”分类的德国作为比较对象。该节点主要呈现为以下特征:

各国居民的生存型消费占比显著下降,但整体趋同。食品消费方面,日本、韩国、美国和丹麦的占比平均下降约5.3个百分点,其中丹麦降幅达到6.6个百分点。衣着消费方面,除韩国外,各国均下降约1.5个百分点,且下降后的占比基本都在2%左右。

各国居民的享受型消费占比整体上有所提升。居住消费方面,各国占比普遍上升,其中丹麦的升幅较为明显,国家间的差异有所缩小。出行消费方面,除丹麦外,各国占比基本一致,丹麦低于其他国家1.6至2.5个百分点。电子设备及通讯消费方面,韩国进一步拉开了与其他国家的差距,这同样是由于各国所处时代下的技术水平差异所造成的。住宿餐饮消费方面,除丹麦和美国外,各国占比都有所提升。金融保险消费方面,韩国居民此类消费的占比达4.4%,追赶上美国等金融发达国家的水平,日本则只有3%。文化体育娱乐消费方面,各国占比平均提高约0.5个百分点。其他居民消费方面,日本和韩国占比较低,而其他国家均在7%以上。

各国发展型消费的占比整体上升,但是居民消费与政府消费之间的相对高低仍有很大差异性。在卫生、社保和福利消费方面,韩国居民消费的占比略有下降,同时政府消费的占比则有较大幅度的上升;美国政府消费的占比与福利国家间的差距未见明显缩小,而居民消费的占比却在进一步上升。在教育方面,各国政府消费的占比整体呈上升态势,即便如此,韩国居民对教育的消费仍一路攀升。

非生产性投资中,后发追赶型经济体与其他发达经济体的差距有所收敛。日本基建投资的占比下降约两个百分点,韩国则基本维持不变。总体上,各国基建投资占比已处于同一水平。房地产投资方面,日本、韩国和丹麦的占比大幅下降,与其他国家的差距有所缩小。个人服务投资方面,韩国已趋近其他国家水平,日本的占比仍处于高位。社会服务投资方面,除新加入的英国占比较低外,其他国家大致处于3.0-4.5%的区间内。

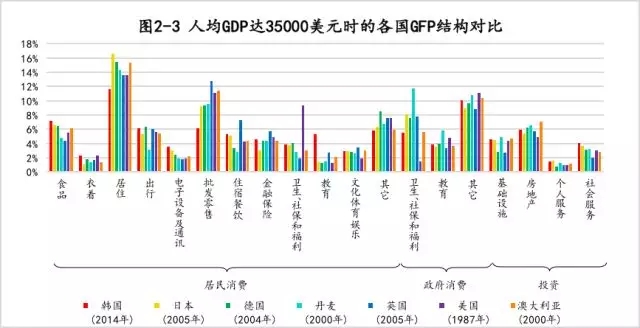

(三)人均GDP35000美元对应的GFP结构比较

各国人均GDP达到35000美元后(见图2-3),除去因技术水平和制度文化所造成的特殊差异外,GFP分项结构已逐步趋同,且基本保持稳定。本节新增加了属于“资源禀赋丰裕型国家”分类的澳大利亚作为比较对象。该节点主要呈现以下特征:

各国居民的生存型消费占比继续下降,仍维持整体趋同态势。居民食品、衣着消费的占比进一步下降至更低的水平,除英国、丹麦食品消费以及日本衣着消费的占比略低外,大多数国家居民的生存型消费占比仍较为一致。

各国居民的享受型消费占比进一步提升,除特定原因外基本处于同一水平。居住消费方面,日本的占比上升较多,而德国、丹麦则有所下降。韩国的占比较低,这与韩国政府通过大量供给住宅及抬高投机交易成本等方式来抑制房地产市场的投机行为,压低居民的整体住房开支有一定的联系。除韩国外,各国占比均高于13%。出行消费方面,除丹麦外,各国占比基本一致,而丹麦相对较低的占比则与其居民崇尚骑车出行、国内有发达的公共交通系统以及国土面积较小等因素有关。电子设备及通讯方面,随着其他各国与韩国所处年代的逐步接近,它们与韩国在此项上的差距也大幅缩小。住宿餐饮消费方面,英国的占比为7.3%,高于其他国家,但其食品消费占比较低,这反映出国家间存在饮食文化差异。金融保险消费方面,除日本外的各国占比大致趋同,而日本占比较低则与其高储蓄传统有关。文化体育娱乐消费方面,各国的占比均有所上升,国家间基本趋同。其他居民消费方面,各国占比的变化幅度不大。

除个别国家的政府行为有所不同外,各国发展型消费的占比大致上趋于稳定。作为高福利国家的典型代表,丹麦政府对卫生、社保和福利消费的倾斜度继续提高,对教育支出的占比保持稳定,较其他各国仍处于相对较高水平。卫生、社保和福利的消费方面,美国政府与居民的分配情况与其他国家仍有较大差异,这与美国医疗服务费用高昂,居民医疗费用主要由商业医疗保险承担有很大关系,而英国相关居民的消费占比最低,这和英国政府通过国家医疗服务体系(NHS)承担居民全部的医疗费用有直接关系。教育消费方面,各国政府占比整体较为一致,但韩国居民此类消费占比仍然较高,这和韩国“教育立国”的观念深入人心,韩国居民青睐以课外补习为主的私人教育有较大关系。此外,各国其他政府消费的占比大致处于同一水平。

各国非生产性投资的占比基本趋同,其中基建与房地产投资占比进一步下降。基建投资方面,英国和德国占比在2.7%左右,略低于其他国家水平。房地产投资方面,各国占比基本处于5.8%附近。个人服务投资方面,日本、韩国占比略高,而其他各国整体上则处于0.8-1.2%的区间内。社会服务投资方面,除英国占比略低一些外,各国基本维持在3-4%之间。

三、典型后发追赶型经济体及先发成熟经济体的GFP演进路径

自1978年十一届三中全会提出“改革开放”以来,我国经济实现长达近四十年的持续高速增长。自2012年起,受国际经济震荡冲击,叠加增速换挡,我国经济增速从年均10%左右的高速增长区间逐步下移至6-7%的中高速增长平台上,并围绕这一平台上下波动。其他国家在与我国目前类似的增长阶段上结构转型的经验,对于实现“两个一百年”的目标和建设现代化经济体系,具有重要启示。

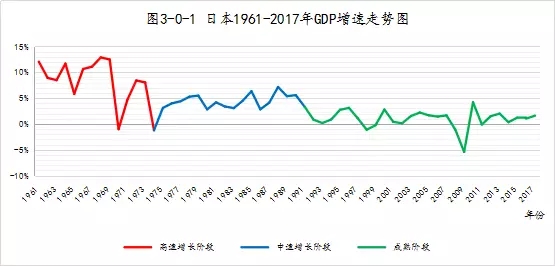

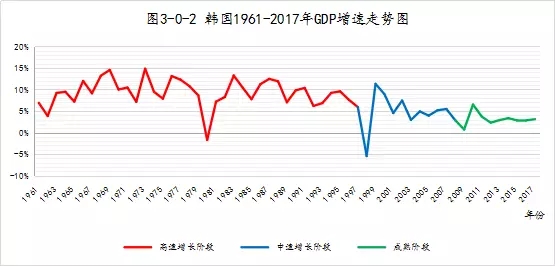

日本和韩国与我国的社会文化背景相似。它们成功跨越中等收入陷阱,从而跻身发达国家的行列。日本经济自上世纪50年代初至70年代初实现了年均10%左右的高速增长,“第一次石油危机”爆发后,日本经济增速逐步下行至4%左右的中速增长平台;在90年代初的房地产泡沫破裂后,日本经济增速再次下滑,叠加人口老龄化等因素,其经济进入年均增长1%左右的成熟阶段。韩国经济自上世纪60年代至90年代中期实现了年均8%左右的高速增长,“亚洲金融危机”冲击过后,韩国的经济增速下移至5%的中速增长平台并维持约10年时间;“全球金融危机”冲击过后,韩国经济增速再次下滑,目前已进入年均增长3%的成熟阶段。日韩两国经济都曾经历过两次增速换挡阶段,在此过程中,它们的GFP结构演化路径对我国经济发展具有重要参考意义。

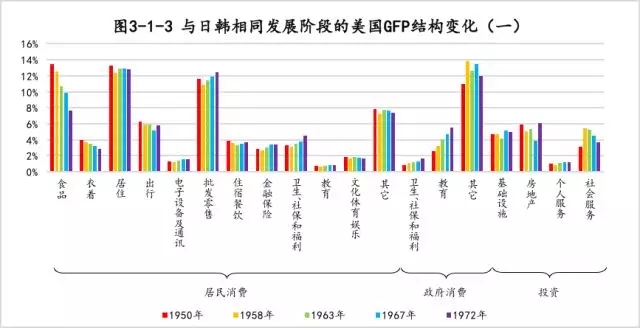

此外,作为一直处于世界创新与发展前沿的先发国家,美国的发展经验也值得重视。美国早在上世纪80年代初就已到达人均GDP35000美元的发展阶段,目前人均GDP已超过50000美元,研究美国的GFP结构演变史,能为我们提供另一个维度的参照。

此外,美日韩三国的官方统计机构会定期发布较为详实的投入产出与投资结构数据,其时间跨度长达20年以上。为了更加准确地预判我国GFP结构可能的演变规律,我们分别选取日本1970-2010年和韩国1992-2014年这两段能覆盖它们两次“增速换挡”的时间段,围绕“从高速增长转向中速增长”和“从中速增长转向成熟阶段”两个时段进行对比分析。在分析过程中,我们还将日韩两国的GFP演变历程与美国1950-1987年相同发展阶段的GFP演变历程进行对比,由此刻画出典型后发追赶型经济体向先发经济体趋近的过程。最后,我们以美国1987-2007年为例,来探究经济体进入成熟阶段后,其GFP结构还会发生哪些变化。

(一)从高速增长向中速增长的转换

我们对日韩两国从高速增长阶段转向中速增长阶段的GFP结构演变路径进行比较,并观察它们的GFP结构与美国相同发展阶段的GFP结构存在何种差异。

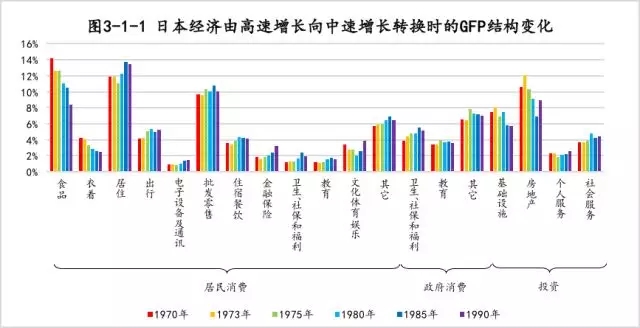

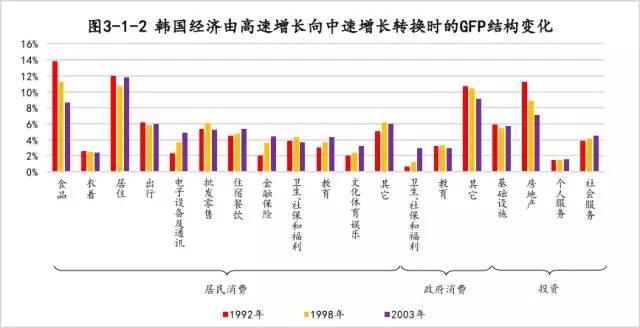

从图3-1-1、3-1-2和3-1-3可以看出,日本、韩国从高速增长阶段末期到中速增长阶段末期的GFP结构主要变化为:

居民的生存型消费占比逐步下降。其中日韩食品消费的占比分别下降5.8和5.2个百分点,衣着消费的占比分别下降1.7和0.2个百分点。同时,日韩生存型消费占比的变化趋势及幅度与美国基本一致。

居民的享受型消费占比总体呈上升态势。其中日本居住消费的占比小幅上升至13.5%,比韩国高1.7个百分点。韩国电子设备及通讯消费的占比高于日本3.4个百分点。出行及批发零售消费中,日本占比分别上涨1.1和0.3个百分点,而韩国几乎没有发生趋势性变化。金融保险消费方面,日本占比上涨1.3个百分点,韩国则上涨2.4个百分点。同时,日韩居民住宿餐饮、文化体育娱乐和其他居民消费的占比有0.5至1个百分点左右的增长。与美国相同发展阶段相比,除韩国居民对批发零售消费的占比偏低外,日韩居民的享受型消费占比与美国的差距有所缩小。

发展型消费占比在逐步上升。教育方面,日韩居民消费的占比分别上涨0.4和1.3个百分点,而两国政府消费所占的比重则变化不大。卫生、社保和福利方面,日本居民的占比上涨0.8个百分点,韩国则下降0.2个百分点,而两国政府消费分别上升1.3和2.3个百分点。在这两方面的消费中,日韩两国居民消费的占比与美国间的差距变化不大,但日韩两国政府消费的占比在后期却一直高于美国1.3至3.5个百分点。

非生产性投资中的基建与房地产投资占比逐步下降,而个人及社会服务投资占比则呈上升趋势。其中韩国的基建与房地产投资占比的总降幅达4.4个百分点,日本的总降幅也有3.4个百分点。与美国相比,日韩两国基建与房地产投资在GFP中的占比仍偏大,但差距在明显缩小。个人及社会服务投资方面,日本在这两项投资上的占比分别上涨至2.6%和4.4%,韩国分别上涨至1.5%和4.5%,均高于美国相同发展阶段水平。

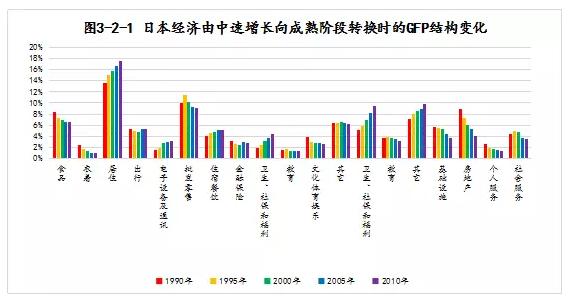

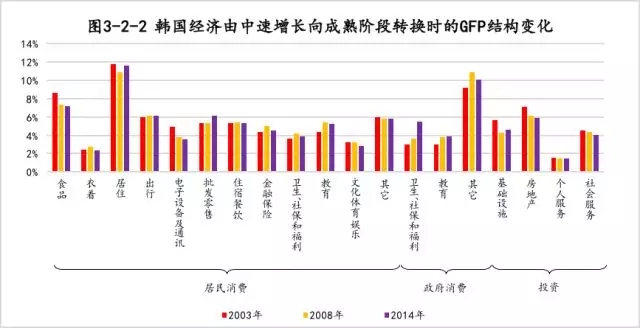

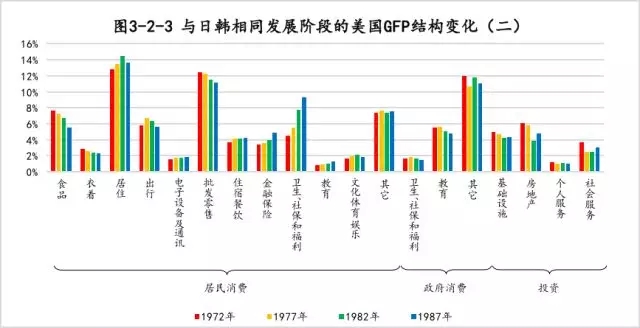

(二)从中速增长向成熟阶段的转换

在维持10-20年的中速增长后,日本和韩国的经济增速再次放缓,由中速增长阶段转向成熟阶段。我们继续对比日韩两国的GFP结构变化路径,并观察两国的GFP结构与美国相同发展阶段的GFP结构是否趋近。

从图3-2-1、3-2-2和3-2-3可以看出,日本、韩国从中速增长阶段末期到成熟阶段时期的GFP结构主要变化为:

居民的生存型消费占比继续下降。在食品消费上,日韩两国的占比分别下降至6%和7.2%,其中日本的占比与美国较为接近。在衣着消费上,日本继续呈下降态势,而韩国则大致维持不变,其占比与美国更为接近。

居民的享受型消费占比存在国别差异。首先,日本住宿餐饮消费的占比上升1.1个百分点,而韩国基本维持不变。其次,日韩文化体育娱乐消费的占比分别下降0.3和1.3个百分点,其他居民消费的占比均维持在6%左右。再次,日本电子设备及通讯消费的占比上升1.6个百分点,批发零售消费的占比下降1个百分点,而韩国这两类项目的占比相较日本则呈现相反趋势。最后,日本居住消费的占比快速升至17.6%,韩国则基本维持在11.5%左右。相比较而言,日本除居住外的享受型消费占比走势,和韩国除居住与批发零售外的享受型消费占比走势,均与美国相近。

发展型消费占比在继续上升,但其中政府此类消费占比的走势却“因国而异”。具体而言,日韩政府都更加侧重对卫生、社保和福利的消费性支出。教育方面,日本政府消费的占比下降了0.5个百分点,这可能与日本“人口老龄化、社会少子化”现象所导致的学龄人口数量下降有关。与美国相比,日韩两国居民对卫生、社保和福利消费的占比平均低5.1个百分点,而两国政府消费的占比平均高2.5至5.4个百分点,这说明美国政府的相关支出占比偏低。

非生产性投资中的基建和房地产投资占比继续下滑,且个人及社会服务投资占比相较于中速增长时期也有所下降。美日韩三国对基建和个人服务投资的占比在成熟阶段差异不大,同时韩国对房地产与社会服务投资的占比略高于日本和美国。这说明美日韩三国在经济成熟阶段已基本满足居民对基础设施、房地产、个人及社会服务设施的需求。

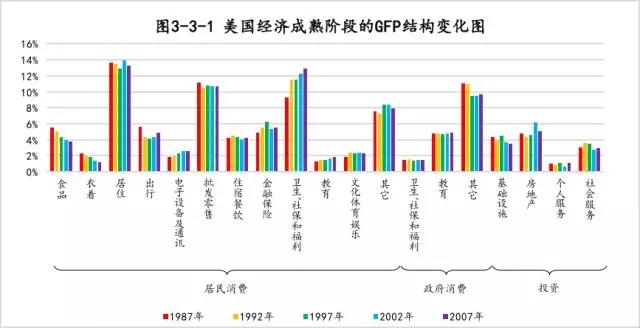

(三)成熟阶段经济体的GFP结构演变方向

本文第二章分析了7个典型经济体在人均GDP达到35000美元时GFP结构的趋同性,综合本章的所有分析,课题组认为:以日本和韩国为代表的后发追赶型经济体在“由高速增长阶段转向中速增长阶段,再转向成熟阶段”的追赶过程中,其GFP结构会逐渐向以美国为代表的先行经济体演进。我们继续分析美国1987年后的GFP结构演变,来试图探究经济体成熟后其GFP结构的演化规律。

从图3-3-1可以看出:食品、衣着等生存型消费以及基建投资的占比仍持续下降;电子设备及通讯、金融保险等享受型消费的占比继续上升,而居住、住宿餐饮、批发零售和文化体育娱乐等享受型消费的占比保持稳定;出行消费的占比则小幅下降。同时,美国政府对教育及卫生、社保和福利消费的占比基本不变,而居民对这两类消费的占比则继续上升。此外,美国房地产、个人及社会服务投资占比虽略有波动,但整体上较为稳定。

四、从GFP视角看中国增长潜力

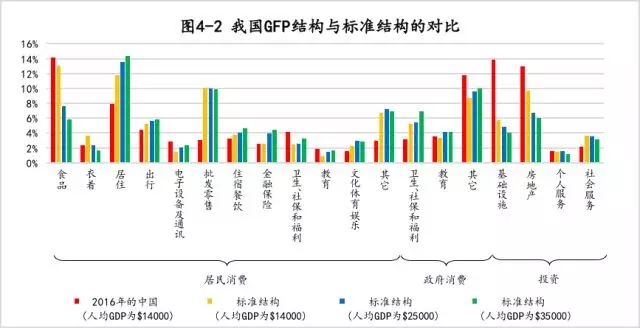

前面的分析表明,随着人均GDP的不断提高,不同类型经济体的GFP结构会逐渐趋同。这一现象对预判我国经济增长潜力和经济结构演进路径具有重要意义。因此,我们对这几组典型经济体在三个关键时点的GFP结构进行统一处理,在剔除各国自身因素所带来的GFP分项占比异常值后,构建了发达经济体分阶段发展的标准结构。该标准结构可以更直观地展现我国GFP结构与发达经济体间的差距(见图4-2)。

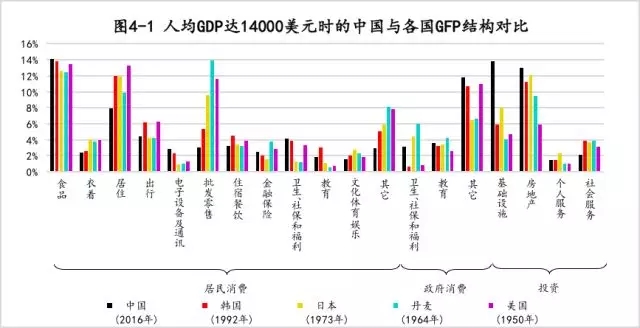

在人均GDP处于14000美元这一发展阶段,通过与发达经济体标准结构的比较(见图4-2),结合对后发追赶型经济体的特点分析(见图4-1),我们发现我国与相同发展阶段时的标准结构存在以下几个方面的差异:

我国房地产投资占比偏高。世行数据显示,2016年我国固定资本形成总额占GDP的比重接近43%,韩国、日本处于相同发展阶段时也分别达到37%与38%,而其他发达经济体则大多处于20-25%的区间内。图4-1是在人均GDP为14000美元时,我国与几类经济体的GFP结构对比。从中可以观察到,同属于后发追赶型经济体的日本和韩国,其房地产投资占比与我国较为相似,均高于其他发达经济体,这与后发追赶型经济体所独有的挤压式增长有关。

我国基建投资占比偏高。如图4-1所示,与处于相同发展阶段的其他发达经济体相比,后发追赶型经济体的基建投资占比偏高,这同样与它们独有的挤压式增长有一定关系。但值得注意的是,在后发追赶型经济体中,我国基建投资的占比仍显著高于日本和韩国,这是制度因素所造成的扭曲。以往GDP挂帅的考核标准使“大干快上”成为经济发展的捷径,而基建投资更是作为政府保持高增长速度的主要抓手。这导致我国基建投资占比过高,是标准结构的两倍甚至更多,对我国GFP结构中的其他分项有一定的挤出效应。

我国政府对卫生、社保和福利的消费性支出占比偏低。在卫生、社保和福利方面,我国政府消费占比低于标准结构,而居民消费占比则偏高,这意味着我国政府此类消费性支出不足,居民负担相对过重。在教育方面,我国政府消费占比略高于标准结构,而居民消费占比约为标准结构的两倍,这说明在相同发展阶段,我国居民和政府对教育都比较重视。社会服务投资方面我国占比偏低,这表明我国政府对公共服务的投资性支出仍有所欠缺。

我国居民对电子设备及通讯的消费占比偏高。这是因为中国具备后发优势。在人均GDP为14000美元的标准结构中,各类经济体大多处于上世纪七十年代乃至更早时期,而我国在2016年才达到此水平,不同时代背景下的技术条件差异明显。随着科技的发展,可消费范围逐步扩大,电脑、手机等各式各样的电子产品相继问世,信息通信服务的种类也不断增加,从而导致我国居民此类消费占比高于标准结构。

我国居民对批发零售的消费占比偏低。这一现象可能与三个因素有关,一是我国以往“重生产、轻流通”的发展方式,造成流通服务业发展上的整体落后;二是农村地区“自给自足”模式,导致存在一定程度上的统计偏误;三是人力成本较低。

我国居民的大部分享受型消费占比偏低。与标准结构相比,我国居民在居住消费和其他居民消费方面差距较大,在出行消费、住宿餐饮消费和文化体育娱乐消费方面存在一定的差距,在金融保险消费方面则基本持平。但我国个人服务投资与标准结构基本处于同一水平,这表明我国在设备设施方面可能并无欠缺,但是服务质量确有不足。

根据课题组预测,我国人均GDP将在2025年前后达到25000美元水平,在2035年将继续攀升至35000美元左右。以发达经济体这两个时间段的标准结构作为参考目标(见图4-2),我国应在以下几个方面做出调整:

我国基建投资的占比应有所下降。我国在2016年基建投资的占比较14000美元、25000和35000美元时的标准结构分别高8.1、8.9和9.7个百分点,从长期来看我国此类投资的占比一直偏高。这种结构在以往的发展阶段上虽然不无合理性,但是在今后高质量发展的大背景下,必须顺应规律加以调整。在未来的十到二十年里,基建投资占GFP的比重要有一定程度的下降,并在2035年达到一个相对合理的水平。

我国房地产投资的占比应有所下降。我国房地产投资占GFP的比重较14000美元、25000、35000美元时的标准结构高3.3、6.2和7.0个百分点。从标准结构的演进角度看,房地产投资占比会呈现“先快速下滑,后缓慢走低”的趋势。发达国家居民满足住房需求的途径不仅限于购置房屋,还有很大一部分是通过租赁住房和建设保障性住房实现的。我国目前房地产投资占GFP的比重明显高于标准结构,表明未来房地产投资的占比将较大幅度回落。此外,我国房屋租赁市场未来也需要充分发展,通过盘活存量住房满足居民对居住空间的要求。

我国居民的居住消费占比应有所提升。这里的居住消费主要包括对房地产租赁及房地产相关服务的消费。居民对居住的物理空间的需求得到满足之后,对于物理空间内的便利设施、耐用消费品及相关配套服务的需求会持续增长。目前我国居民的居住消费占比低于标准结构,从两者差距上来看,未来会有一段较快增长期。

我国政府应提高公共服务消费性支出的比重。从整体上看,发展型消费的占比仍需提升。在卫生、社保和福利方面,我国政府消费占比与人均GDP为25000美元时的标准结构相差2.3个百分点,与人均GDP为35000美元时的标准结构相差3.8个百分点;我国居民消费占比较25000和35000美元时的标准结构分别高1.5和0.9个百分点,这说明政府应持续加大对此类的消费性支出以降低居民负担。在教育方面,相较于25000、35000美元时的标准结构,我国政府消费占比略低,居民消费占比稍高,这说明我国政府对教育的消费性支出仍有一定的提升空间,但到达其均衡水平后会逐渐趋稳。与此同时,政府的其他消费性开支占比偏大,因此政府消费的重心应更多地向教育及卫生、社保和福利这些公共服务领域倾斜。

我国居民对电子设备及通讯消费的占比可能会有所下降。人均GDP为35000美元时的标准结构中,各国所选时点大部分处于2000年前后,技术背景差异依然显著,但差距较人均GDP为14000美元时有所减小。值得注意的是,我国居民消费的电子、通讯和信息等高科技产品及服务的国产化率较低,有关数据显示:我国2016年对集成电路的进口额高达约2271亿美元,仅此一项造成的贸易逆差就达1657亿美元。随着科技的不断进步,电子产品及服务的国产化率会逐步上升,并且信息通讯等相关费用也会有所降低,从而可能导致电子设备及通讯消费的占比有所下降。这与电子设备及通讯方面尤为发达的韩国先升后降的趋势有些相似,但是不排除有重大技术突破带来上升的可能性。

我国流通性服务业应有所发展。从发达经济体的标准结构演变来看,居民批发零售消费占GFP的比重会长期保持稳定。我国居民此类消费的占比较14000、25000和35000美元时的标准结构低近7个百分点,具有较大的上升空间,因此流通性服务业需要加快发展。

我国居民的享受型消费占比应有所上升。与人均GDP为25000和35000美元时的标准结构相比,我国居民的享受型消费占比偏低。其中,居民对出行、住宿餐饮、金融保险、文化体育娱乐和以居民服务为主的其他项目的消费占比较标准结构分别低1.1至1.3个百分点、0.8至1.4个百分点、1.4至2.0个百分点、1.5至1.6个百分点和3.9至4.2个百分点,差距颇为可观。从标准结构的演化来看,金融保险消费、文化体育娱乐消费占比会随着经济增长而呈现“先加速上升,后缓慢增长”的态势,出行、住宿餐饮的消费需求也会持续上涨,以居民服务为主的其他项目的消费更是有很大的提升空间。

我国居民的生存型消费占比会有所下降。我国居民生存型消费的占比较发达经济体25000美元时的标准结构高6.5个百分点,较35000美元时的标准结构高8.3个百分点。这表明我国居民食品、衣着消费的占比还会继续降低,其中食品消费占比下降的速度将会呈现“先快后缓”的态势。但这并不意味着相关消费的绝对量要减少,事实上随着人均收入的逐步上升,相关消费的质量和绝对量均会有所提升。另一方面,由于居民享受型、发展型消费的增长更为迅速,它们将对生存型消费的占比产生一定的挤出效应,这与恩格尔定律的含义较为相似。

五、顺应GFP结构变迁规律释放我国未来增长潜力所应采取的举措

从国际比较的角度看,我国GFP水平还有很大的提升余地,GFP结构还有很大的优化空间。GFP在整个经济循环流程当中具有源头性质,其结构变化实际上折射的是未来的发展潜力和方向。某种意义上说,促进GFP结构的调整优化,是高质量发展的最终目的。

提升人力资本,促进收入的可持续增长。GFP结构的持续升级,根本上需要有稳步增长的收入作为支撑。要发展公平而有质量的教育,进一步提升人力资本。要坚持和完善收入分配制度,改善再分配,形成高端有调节、中端有增长、低端有保障的收入分配格局。

提升城镇化质量,促进服务业发展。当前中国的城镇化率已经达到58.5%,城镇化已经从数量扩张阶段逐步转向质量提升阶段。要实现城镇化率与消费贡献率、服务业占比协同提升,有助于推动我国经济在中速增长平台上实现高质量发展,促进GFP结构的持续优化。

充分发挥后发优势,促进新技术和传统领域的融合。中国的技术水平总体仍然处于追赶阶段,但在某些领域已经出现并驾齐驱甚至逐步领先的势头,这对于提升我国GFP质量发挥了十分重要的作用。要用互联网等新技术带动传统领域,乃至整个实体经济效率的提升,通过线上线下结合优化资源配置,实现GFP结构升级。

促进基本需求要从重数量向重质量转变。随着社会经济水平的不断提升,人们消费结构发生了很大的改变,其中对生活必须品的需求已经由“有没有”向“好不好”方向转变。从数量来看,我们跟发达国家的差距迅速缩小,但在质量方面仍有很大的提升空间。要树立质量第一、效率优先的发展理念,提高中国制造的质量。要充分发挥和利用中国巨大消费市场的优势,提高开放水平,让中国消费者能够享受到更多优质的商品和服务。

优化财政支出结构,增加社会和民生性支出比重。基建是我国经济增长的重要支撑,对于促进产业发展、缩小区域差距、改善民生起到了重要的作用。但是基建投资占比偏高,部分投资利用效率差,资本回报率低,压缩式发展特点明显,会对社会和民生性支出有一定的挤出效应。同时,民生方面短板比较突出,公共服务欠账较多。下一步要优化政府支出的结构,改变经济性支出占比过高、社会和民生性支出不足的现状。

防范房地产泡沫,促进房地产市场平稳健康发展。高房价不仅提升人们的生活成本,并且对其他消费有明显的挤出效应。解决高房价问题,关键是坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”得定位,建立健全长效机制。要加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度,让广大人民群众早日实现安居宜居。

【数据来源(按国家分)】

中国:

2012年中国投入产出表,中华人民共和国国家统计局。

各行业固定资产投资年度累计完成额,中华人民共和国国家统计局

美国:

1.Benchmark Input-Output Data Tables: 1958, 1963, 1967, 1972, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 2002, 2007, Bureau of Economic Analysis, U.S. Department of Commerce.

2.Input-Output Accounts Data Tables (Use Tables, Before Redefinitions, Producer Value): 1947-1996, Bureau of Economic Analysis, U.S. Department of Commerce.

3.National Income and Product Accounts Tables (Section 1, 3 and 5): 1950-2007, Bureau of Economic Analysis, U.S. Department of Commerce.

4.Capital Flow Matrix: 1958, Bureau of Labor Statistics, U.S. Department of Labor.

5.Capital Flow Tables: 1963, 1967, 1972, 1977, 1982, 1992, 1997, Bureau of Economic Analysis, U.S. Department of Commerce.

6.Detailed Nonresidential Fixed Asset Investment (By type, by industry): 1901-2016, Fixed Asset Account, Bureau of Economic Analysis, U.S. Department of Commerce.

7.Detailed Residential Fixed Asset Investment (By type, by industry): 1901-2016, Fixed Asset Account, Bureau of Economic Analysis, U.S. Department of Commerce.

8.Annual Capital Expenditure Survey: 2002, 2007, United State Census Bureau.

9.Gross capital expenditures: 2000-2009, Economic Research Service, United States Department of Agriculture.

10.Occupational Employment Statistics: National Data, 1992, Bureau of Labor Statistics.

日本:

1.Japan Industrial Productivity Database 2015: Input-Output table (Final

demand by sectors, current prices), Research Institute of Economy, Trade and

Industry.

2.Japan Industrial Productivity Database 2015: Capital input (Investment by sector, current prices), Research Institute of Economy, Trade and Industry.

3.Japan Industrial Productivity Database 2015: Capital input (Investment matrix, current prices), Research Institute of Economy, Trade and Industry.

韩国:

1.Input-Output Tables: 1993, 1998, 2003, 2008, 2014 (Basic/Producer’s price),

The Bank of Korea.

2.Input-Output Tables: 1998, 2003, 2008, Input Output Database, Structural Analysis (STAN) Databases, Industry and Services Statistics, Organisation for Economic Co-operation and Development.

3.Nominal Gross Fixed Capital Formation – Korea: 1970-2005, Capital Input Data, EU KLEMS Database, March 2008.

英国:

1.United Kingdom Input-Output Analytical Tables: 1995, 2005, Office for

National Statistics.

2.Table 8A. Capital formation by activity ISIC rev4 (Gross fixed capital formation, Current prices, United Kingdom): 1997-2005, Detailed Tables and Simplified Accounts, Annual National Accounts, National Accounts’ Statistics, Organisation for Economic Co-operation and Development.

德国:

1.Input-Output-Tabellen (Inländische Produktion und Importe,

Herstellungspreisen): 1995-2007, Das Statistische Bundesamt.

2.Table 8A. Capital formation by activity ISIC rev4 (Gross fixed capital formation, Current prices, Germany): 1995-2007, Detailed Tables and Simplified Accounts, Annual National Accounts, National Accounts’ Statistics, Organisation for Economic Co-operation and Development.

丹麦:

1.Danish Input-output tables (Current prices): 1966, 1990, 2000, Statistics Denmark.

2.Table 8A. Capital formation by activity ISIC rev4 (All tables, Current prices, Denmark): 1995-2007, Detailed Tables and Simplified Accounts, Annual National Accounts, National Accounts’ Statistics, Organisation for Economic Co-operation and Development.

澳大利亚:

1.Table 2. Use Table - Input by Industry and Final Use Category and Supply by

Product Group: 1998-99, 2001-02, Australian National Accounts: Input-Output

Tables - Electronic Publication, Australian Bureau of Statistics.

2.Table 64. Gross Fixed Capital Formation (By Industry, by type of asset), Australian System of National Accounts, Australian Bureau of Statistics.

其它:

1.Feenstra, Robert C., Robert Inklaar and Marcel P. Timmer (2015), "The Next

Generation of the Penn World Table" American Economic Review, 105(10),

3150-3182.

2.World Development Indicators, The World Bank DataBank.

报告科研团队:中国发展研究基金会“博智宏观论坛”中长期发展课题组

科研团队负责人:刘世锦

科研团队成员:刘培林、肖庆文、许伟、俞建拖、王子豪、蔡俊韬、钱胜存、宁婧、刘一驰

报告数据处理和初稿执笔:王子豪、蔡俊韬、钱胜存